und Renaissance

Was gibt´s da zu sehen?

Eine Spurensuche in der Gemäldegalerie Berlin

Michael Imhof Verlag,

Petersberg 2025

€ 24.95

Schostakowitschs Musiksprache

Schostakowitsch-Studien, Bd. 13

510 S.,

Wolke Verlag

Hofheim/Ts 2023

€ 49.00

Die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken

686 S.,

zahlr. farb. Abb., geb.,

Wolke Verlag

Hofheim/Ts 2020,

€ 39.80

Schostakowitsch und die beiden Avantgarden des 20. Jahrhunderts

Schostakowitsch-Studien, Bd. 12; herausgegeben von der Deutschen Schostakowitsch Gesellschaft; 248 S., Pb., Wolke Verlag

Hofheim/Ts. 2019,

€ 32.00

Protokolle eines Schülers

Der vollständige Unterricht der Abiturklasse eines deutschen Gymnasiums, herausgegeben und kommentiert von Bernd Feuchtner. 398 S., Vergangenheitsverlag

Berlin 2018,

€ 18.99

Not, List und Lust

Schostakowitsch in seinem Jahrhundert.

Essays, Vorträge, Radiosendungen aus

drei Jahrzehnten.

280 S., Pb,

Wolke Verlag Hofheim/Taunus 2017,

€ 24.00

Rudolf Barschai

Leben in zwei Welten.

Der große Dirigent, Bratschist und Bearbeiter über das Moskauer Kammerorchester, Prokofjew und Schostakowitsch und das Musikleben in Ost und West. Aufgezeichnet von Bernd Feuchtner. 280 S., Abb., geb., Wolke Verlag Hofheim/Taunus 2015,

€ 29.00

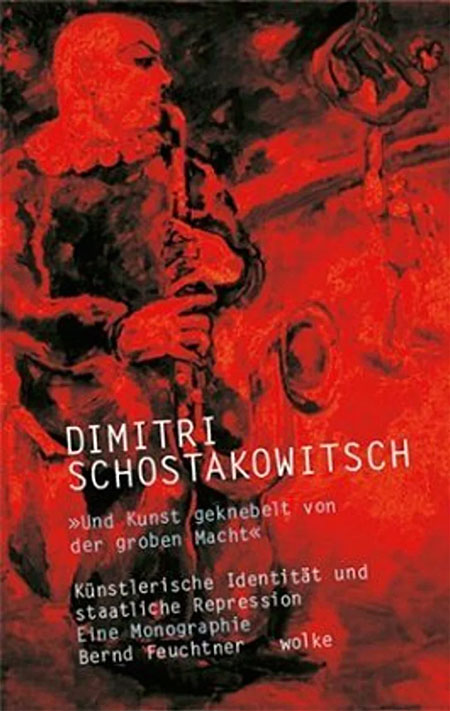

Dimitri Schostakowitsch

Und Kunst geknebelt von der groben Macht

Künstlerische Identität und politische Repression. 1. Auflage: Sendler 1986, 2. Auflage: Bärenreiter/Metzler 2002, 3. Auflage: Wolke Verlag 2020, 336 S., Abb., Pb., € 28,00

Aus solchen Details entwickelt Bernd Feuchtner einen frischen Blick auf das gesamte Bild. Und von einem Bild zum andern. Dabei treten spannende Verbindungen auf. Kannten sich die Maler? Wie beeinflussten sie sich gegenseitig? Wie konnten sich Moden schon damals in wenigen Jahren über ganz Europa verbreiten? Florenz als Ausgangspunkt der Renaissance kennt man, aber was wissen wir vom reichen Burgund? So erleben wir an Bildern der Gemäldegalerie Berlin ganz nebenbei auch die Entstehung der europäischen Kunst zwischen 1230 und 1550.

Als Operndirektor, Journalist und Theoretiker hat Bernd Feuchtner eine Fülle von Opern des 20. Jahrhunderts kennengelernt und präsentiert. Die in diesem Buch vorgestellten Meisterwerke lassen den Leser die Zeit zwischen 1901 und 2000 noch einmal neu erleben.

2018: Fünfzig Jahre sind vergangen. Die Schule hat sich verändert, aber der Kampf um die Deutung der damaligen Bildungsreform lebt wieder auf: Jetzt sind die 68er die Sündenböcke. Wenn über die Bildungsreform von 1968 debattiert wird: Hier sind Dokumente, die der Debatte eine sachliche Grundlage geben können. Ein Blick hinter die Klassenzimmertür, der einzigartig geblieben ist.

Barschai begann mit dem Geigenstudium bei Lew Zeitlin, dem legendären Professor am Moskauer Konservatorium. Zeitlin war Starschüler von Leopold Auer, des „Vaters“ der russischen Geigerschule. Der Österreicher Auer hatte die Schule der Wiener Klassik auf authentische Weise nach Russland vermittelt. Dass Lew Zeitlin auch mit Debussy befreundet war, lange in Paris musiziert hatte und mit der französischen Moderne vertraut war, verstärkte den kosmopolitischen Charakter der Ausbildung Barschais.

Noch während des Studiums begeisterte sich Rudolf Barschai so sehr für das Streichquartett, dass er von der Geige zur Bratsche wechselte, um ein erstklassiges Quartett gründen zu können. Er war Gründungsmitglied sowohl des Borodin- als auch des Tschaikowsky-Quartetts. Erfahrung im Orchester erwarb er sich ebenfalls schon während der Ausbildung, als er im Orchester des Bolschoi Theaters am ersten Bratschenpult spielte. Der Bratsche blieb er auch späterhin treu. So entstanden die berühmten Aufnahmen der Mozart’schen Sinfonia concertante mit David Oistrach, Geige, und Rudolf Barschai, Bratsche, und von Berlioz“ „Harold in Italien“ mit Rudolf Barschai als Bratschisten, während David Oistrach die Moskauer Philharmonie dirigierte.

Nach dem Tod von Schostakowitsch emigrierte Rudolf Barschai in den Westen und baute dort eine neue Karriere auf. Nun interpretiert er mit den großen Orchestern der Welt das klassische Repertoire von Bach und Mozart über Schubert und Brahms bis Mahler und Schostakowitsch in seiner klaren, Otto Klemperer verwandten Art. Er stand am Pult der Wiener Symphoniker und des London Symphony Orchestra, des BBC Symphony Orchestra und des Philharmonia Orchestra London, des Orchestre National de France und des Orchestre de Paris, des Deutschen Symphonieorchesters Berlin und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, sowie vieler anderer Orchester in Europa, Asien und Amerika.

Barschai hat neben dem Interpretieren immer auch die kreative Arbeit gesucht, er hat komponiert, instrumentiert, bearbeitet, war stets auf der Suche nach neuen Klängen. In letzter Zeit entstanden Instrumentierungen weiterer Streichquartette von Schostakowitsch für kleines Orchester. Als letzte große Projekte konnte er seine Vervollständigung der 10. Sinfonie von Mahler und der Kunst der Fuge von J. S. Bach realisieren.

Und er war ein wacher Beobachter seiner Zeit. Schon als Kind musste seine Familie vor Stalins Schergen durch die halbe Sowjetunion fliehen. Die Bewachung seiner Tourneen durch den Geheimdienst trug er mit Humor, den Antisemitismus der Behörden registrierte er mit Unbehagen. In vielen Gesprächen mit Bernd Feuchtner schilderte der begabte Erzähler sein bewegtes Leben. So entstand ein Buch, das sich nicht nur spannend liest, sondern auch ein einzigartiges Dokument eines Zeitzeugen ist.